猛然と歌を量産する

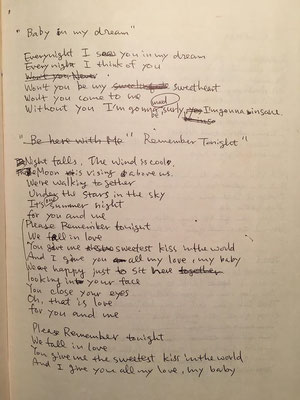

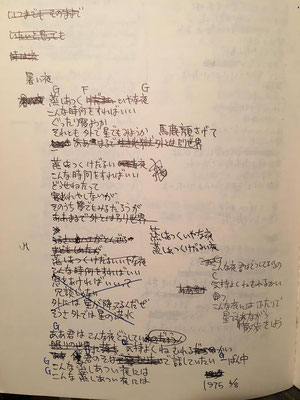

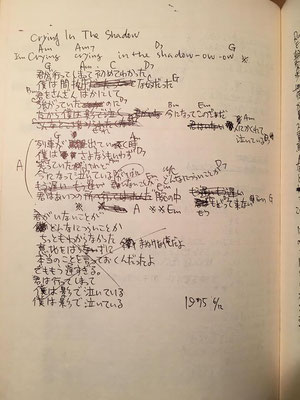

当時のノートを見ると、僕は75年6月頃から歌を書き始めていたようだ。75年6月と言えば「バックストリートの追憶」にあるように、初めて組んだバンドで集まってT嶋の下宿で初めてセッションを持ったのが6月だ。そのときすでにT嶋が作った歌を皆であわせていたが、僕もその時初めて作った歌を披露した。英語の歌詞だった。日本語で書くのは何か自分の気持ちを出してしまうようでためらわれたのだろう。今考えるとカッコつけていたと言うしかないが(笑)。その最初の歌の歌詞はどこかに行ってしまったけれど当時のメモがあるので掲載しよう。

最初のは英語の歌詞でかなり初期のものと思われる。よくあるオールディーズのラヴソングみたいな感じだ。2番目のはT嶋と共作になっている。僕が書いた歌詞に彼がメロディを付けた。そう、レノン=マッカートニー気取りだったのだ!しかし共作はあまり進まず、お互い書いて来ては発表しあう感じだった。残りの2つは日本語歌詞の初期のものだ。「暑い夜」はコード展開がちょっと面白い。Crying In The Shadowはバンドメンバーも気に入ってくれたがバンドでやるには至らなかった。何しろその頃はドラマー不在、ギター3本みたいな感じでお互いの家に集まってはアコギでガチャガチャやっていた。ドラムがわりに座布団を叩いたりした。ノートを見ると、6月だけでこのほかにも相当数メモが残っておりもう毎日書いていた。量産と言えばT嶋もやたら書いていたが、バンドで日の目を見たのはほんの一握りだった。カセットデッキを手に入れるとギター弾き語りにギターを重ねたりしたものだ。

オリジナル曲のほかにビートルズがやってた曲をカバーしたりもしてTo Know Her Is To Love HerとかSoldier Of Love、It's Now Or Neverなどは僕が聴きとった。「ビートルズ派手にやれ!」という本が出て、ハンブルク時代に彼らがやっていた曲がわかったりしたのも刺激になった。「バックストリートの追憶」で僕らWendy(とその頃は名乗っていた)が三鷹で夜を明かすハメになったとき、この本に書いてあることが心の支えになったよ(笑)。

70年代初期から中期にかけてはロック歴史家の間で、「ハードロック、プログレ全盛、さらにスタジアム・ロックへ」と言われるようにシンプルなロックンロールは古典の中だけになってしまった感があった。もちろん、元ビートルズのメンバー(いわゆるB4)やストーンズ、エルトン、フェイセズあるいはマイナーで好事家の間だけで人気だったニューヨーク・ドールズやグラムロックの連中はロックンロールをやっていたが、メインストリームではなかった。結局、いいにつけ、悪いにつけロックはまだ発展してたんだろう。そんな時、僕の目に留まったのがブルース・スプリングスティーンだった。

「ロックンロールの未来を見た!」

この表題はジョン・ランドーがスプリングスティーンを観た時のよく知られたコメントだ。なるほどタイム誌とニューズウィーク誌の表紙を同時に飾るなどと言う感じでアメリカではすでに大騒ぎだった。日本で紹介されたのはセカンドアルバムが初だったのだが、やはりその次に出た「明日なき暴走」こそ、日本での知名度を一気にアップさせた作品だった。革ジャンに髭、ギターを持ったブルースが相棒のクラレンス・クレモンズにもたれている衝撃的にカッコいいジャケとともにミュージックライフなどで宣伝されていた。ロックンロールに飢えていた僕が心掴まれたのは言うまでもない。

さっそく近所のレコード屋で買い求めたが、ふすま大のポスターがおまけに付いてきて、自分の部屋に貼りだした。遊びに来たT嶋が「こういうのあると部屋がキマルよな!」と言ったのを覚えているが居住空間ごとブルース色に染まった。肝心のレコードの中身だが、さぞかしハードドライヴィングなロックンロールを想像していたら、流れてきたのはハーモニカだった。

タイトルナンバーの「明日なき暴走」はB面トップに入っていた。針を下ろすとドコドコドコドコ・・・じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんとドラムが鳴ってギターのフレーズが始まるとフィル・スペクターみたいな分厚いサウンドが突っかかるように攻めてきた。ヴォーカルはあくまでくぐもっておりジョンやミックのようなストレートさはなかった。歌詞がいいと聞いていたので訳詩を読んだが、詰め込みすぎな語句の多さと遠くから響いてくるようなサウンドプロダクションと相まって理解するのには時間を要した。B面には「川向こうの会見」というトランペットが鳴り響きウッドベースがノートをひねり出すジャジーなナンバーがあり、カッコいいなぁと思ったものだ。

このあとブルースは裁判沙汰に巻き込まれてしばらく新譜が出なかったが78年の春に出た「闇に吠える街」では前作でみられた青臭さはもうすっ飛んでいて、疑い深く、文字通り闇の部分を持った人物となっていた。T嶋が「暗さの帝王」と形容したのも無理もない。80年になって2枚組の「ザ・リバー」が出るが、初のデジタル録音と言うだけあってクリアな抜けのいい(先入観による思い込みもあっったのだろう、ある意味よ過ぎる)サウンドになんか軽くなってしまったなと思った。ブルースを実際に観るのは84年になってからだが、彼も僕の音楽人生で大きなインパクトを与えてくれた一人だ。

その頃、B4やストーンズは・・・

ジョン・ランドーほどでないにしろ、ブルース・スプリングスティーンに期待感高まりながらも、B4(Fab 4ではなく)、つまり元ビートルズの4人やストーンズもずっとチャートを賑わせていて、米Goldmine誌によると、1974年は64年と同じようにビートルズがヒットチャート上位に次々に入った年らしい。

解散後一躍注目されたのは3枚組"All Things Must Pass”をリリースしたジョージだった。彼は引き続きバングラディシュのコンサートを開催し、映画にもなり、しばらく時の人であった。またシングルを出すと必ずヒットしたのはリンゴで、彼の73年のアルバムは同じ曲での演奏こそ実現していないが、ビートルズの4人が参加したことで話題になった。一方、ジョンはいきなり「ごーんごーん」とお寺の鐘に導かれて、ビートルズ時代とはまったく違うRAW(生々しく)、WILDで自分をさらけ出したソロアルバムで「僕はビートルズを信じない」とまで言ってのけ、ビートルズファンにショックを与えていたが(ELVISもDYLANもそしてBEATLESもと続くところは「77年にはELVISもBEATLESもROLLING STONESも用はない」としたThe Clashの元ネタを想わせる)、そのあとヨーコと一緒にヘルメットを被った姿で「人々に勇気を」のシングルを出したと思うと、トーンを落としたタイトル曲の「イマジン」で人々を安心させたはしたものの(LoveならびにOh, My Loveのようなキレイなバラードはあったにせよ~そのどちらもMORの典型レターメンにカバーされた)、その「イマジン」のアルバムだってそれ以外はポールに向けた皮肉や「兵隊にはなりたくない」「真実が欲しい」というようなハードなロッカーが幅を利かせていた。サウンド的にはドラムに掛けられた過剰なエコーと深いリヴァーブが耳に残った。

さらにその次のアルバム「サムタイム・イン・ニューヨーク・シティ」では(あえて言いますが)B級バンドのエレファンツ・メモリーと組んで「女は世界の奴隷か!」という非常に刺激的なナンバーをはじめ政治色の濃い作品をヨーコのリードヴォーカル曲を大々的に配し、これでもかと繰り出していた。ここで面白いのはスプリングスティーンにしろジョンにしろ、ロックンロールのリード楽器としての立場をギターに奪われて完全に古臭いものとなっていたサックスを大々的にフィーチャーしていることだ。思えばストーンズは「ブラウン・シュガー」でいち早くサックスソロをぶちかましていたが、スプリングスティーンやジョンはストーンズとは違って、50年代ロックンロールの使い古されたサックスをイメージしていたのではないかと思う。

そしてポールは「アナザー・デイ」のヒットはあったものの続く「アイルランドに平和を」が放送禁止、そのあとは牧歌的過ぎる「メアリーの小羊」とチャート・アクションは振るわなかった。ポールがヒットチャートにもうこれで大丈夫と言う感じで戻ったのは「マイ・ラヴ」からだろうと思う。

アルバムも「マッカートニー」(ラジオで聞いた時はなんだこのお遊びアルバムは??と完全にトラウマになってしまった)のショボさから一転したビートルズのポールを感じさせる「ラム」は評論家には酷評だったみたいだけど僕は大好きだ。遂にポールがニューバンド結成!という鳴り物入りで出た「ワイルド・ライフ」はちょっと冗長な感じのナンバーが多かった印象でポップでキャッチーなのを期待した耳にはイマイチ感があった。今聴くと違うんだろうけどね。ツアーも大学を廻るという「あのビートルズの」という冠を捨てた行動だった。TVで「ジェームズ・ポール・マッカートニー・ショー」(ヤング・ミュージック・ショー枠ではなくたしか世界のワイドショーの一環だった)が放映されたが、ラストの「のっぽのサリー」を食い入るように観たものだ。考えてみればアメリカでは74年がビートルズ上陸10周年でこのローリング・ストーン誌のようなノスタルジックな企画が始まったのもこの頃かなぁという気がする。

かたやストーンズは74年の「イッツ・オンリー・ロックンロール」を最後にミック・テイラーが脱退、後釜に入るロン・ウッドをサポートに加えた75年の全米ツアーではテイラーとは異なるスタイルのロニーのお陰で音楽専科だったか、「ブラウン・シュガー」のイントロなんか物凄いことになってるというような記事が出た。

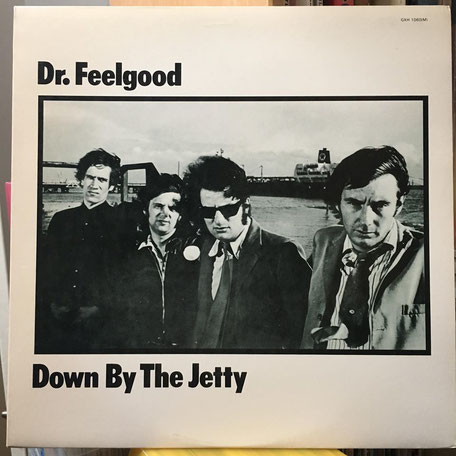

誰だ、この時代錯誤な連中は?!

ご存知、Dr. Feelgoodである。

まさかこういう連中が出てくるとは誰もまったく予想していなかったと思う。Sha Na Naのようにシャレで昔風のをやるバンドはいたし、グラム・ロックの頃も英国風味のオールディーズ・バンドはいることはいた。

しかし、Dr. Feelgoodはマジで60年代初期のビート・バンドから着想を得て実践していた。もちろん、そういうアプローチ自体にパロディ精神がないわけではないと思うが、シンプルで乗りのいい無愛想なロックンロールの復刻だった。

僕がある日曜の午後、実家近くの複合商店ビルにある朝日無線(のちのLaOX)の前を通り過ぎようとした時、カッコいいロックンロールが聞こえてきた。ルート66。最初、あれ、ヤードバーズ?と思った。しかしヤードバーズがルート66を録音してたかどうかは知らなかったが、瞬間的にそう感じた。でも、違う。なんだなんだと思っているうちにそれは終わってしまった。

実はそれこそが英国新進気鋭のバンドDr. Feelgoodの日本デビューシングルだと知るまで、少し時間がかかった。なぜって調べようがないんだよ。本屋で雑誌とかいろんなものをチェックして突き止めたんだろう。そのうちFMでオン・エアされたものを運良くカセットに収めることが出来た。そのころにはセカンドアルバムが輸入盤で入ってきていたからまずはそっちを買った。日本盤にはB面ラストにルート66がオマケで入っていたが日本盤はなんとなくホンモノ感がなくてパスしていた。ニュー・ミュージック・マガジンでとうよう氏が「キャロルが果たせなかったものを感じる」みたいなことをレコードレビューに書いていたのが印象的だった。このあと、いよいよパンク・ロックが登場するのだが、その前に僕はすでにこの連載ではお馴染みのT嶋がMoonglowsのアルバムを買ったことから、一緒にDoo Wopにのめりこんでいくのである。

♪ワッパロー、パロー、パロー ウィッ、ウィッ!

まずはこの動画、The MoonglowsのSincerelyを聴いてみて欲しい。いきなり始まるコーラス、粋なギターフレーズ、ドラムのブラシワーク。バードグループに属するだけあって鳥のさえずりのような(その割には野太い声だが)ヴォーカル・フレーズ・・・。月の光に照らされたような透明なあやしさ。まさにMoonglowsの名のとおりだ。

このコーラスワークが面白くて、T嶋の部屋でこの曲を録音したことがあった。彼の部屋のこたつを男3人が囲んで僕がアコギを弾いた。T嶋が♪ワッパロ~と歌い出したら、声がマイクに風となって入り込み、ボボボ・・・と雑音を生み出した。♪ワッパロ(ボソボソボソ)!みたいな感じでそれがあまりに可笑しくてその先に進むのが困難だった。それでも1曲歌い切ったがそのテープはどこかにあるはずだ。

そもそもDoo Wop自体は、僕の場合、Sha Na Naの意欲的なアルバム"The Night Is Still Young"のラストに入っていた"In The Still Of The Night"の冒頭、地下からせりあがってくるようなメロディと続くさわやかな歌声、幾重にも編まれたコーラスといかにも真夜中を思わせるムードで洗礼を受けていたが、このSincerelyのインパクトはそれまでのヴォーカルグループにはない大きさだった。

T嶋がぞくぞくとDoo Wopwp僕の音楽圏内に持ち込むもんだからすっかり虜になった。僕はとくにShep & the Limelightsが好きになり、後にニューヨークへ旅行に言った際、5番街にあったタワーレコードで彼らの2枚組コンプリート集を買ったものだ。